Regie: Roee Rosen

Original-Titel: Kafka for Kids

Erscheinungsjahr: 2022

Genre: Musical, Komödie, Experimentalfilm

IMDB-Link: Kafka for Kids

Franz Kafka war schon ein lustiges Kerlchen. Ihm verdanken wir erbauliche und quietschfidele Geschichten wie „Der Prozess“, „Das Schloss“ oder natürlich die vielleicht berühmteste Metamorphose der Literaturgeschichte, „Die Verwandlung“. Man hat sich eigentlich schon all die Jahrzehnte lang gefragt, warum es noch keine illustrierten Kinderbuchausgaben dieser wundervollen Werke gibt. Der israelische Filmemacher Roee Rosen hat sich nun des Problems angenommen und mit „Kafka for Kids“ endlich eine kindgerechte Adaption der „Verwandlung“ auf die Leinwand gebracht, aufgebaut als Pilotepisode für eine neue Kindershow. Ein seriöser Erzähler liest einem dreiundvierzigjährigen Kind aus der Geschichte vor, während im Hintergrund das Mobiliar fröhliche Lieder dazu singt. (Man fühlt sich zeitweise ein wenig an „Die Schöne und das Biest“ erinnert, aber auf eine eher ungute, leicht pädophile Weise.) Farbenfrohe Animationen begleiten Gregor Samsas Verwandlung zum Insekt. Warum man trotz des Titels und dieser Beschreibung allerdings auf keinen Fall Kinder in die Vorstellung mitnehmen soll, wenn man nicht gewillt ist, für die nächsten zwei Jahrzehnte teure Therapiestunden zu bezahlen, erklärt sich meiner Meinung nach aus dem Drogentrip, auf dem Rosen gewesen sein muss, als er „Kafka for Kids“ entsann. Denn das Wort, das den Film am ehesten beschreibt, ist „trippy“. Da singt ein unvermutet auftretender „Bearer of Bad News“ von wachsenden Tumoren, zwischendurch werden Werbeclips für Delikatessen eingespielt, die nahrhaftes Essen möglichst eklig darstellen, komplett unzusammenhängende Songs werden geträllert, die mit der Story nichts zu tun haben, und am Ende darf man sich noch den Vortrag einer Rechtswissenschaftlerin (das dreiundvierzigjährige Kind) anhören, das über Kinderrechte in Israel und Palästina doziert, während sie an den eigenen Achseln schnüffelt und immer wieder abgleitet in Ausdrücke sexuellen Verlangens. Das mag alles eine unheimlich intelligente Metaebene haben, die mir aber verschlossen bleibt. Ja, es geht darum, wann ein Kind ein Kind ist, wo wir da die Grenzen ziehen zwischen Kindheit und Adoleszenz, aber das ist dermaßen wirr erzählt und von ständigen Ablenkungen durchbrochen, dass man den Eindruck gewinnt, der Regisseur hätte einfach nur versucht, einen zweistündigen Egotrip auszuleben. Es gibt mit Sicherheit Publikum für diese Art von Film, aber der Kürbis gehört nicht dazu.

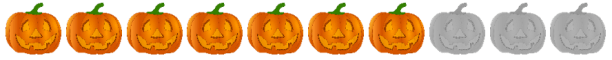

2,5 Kürbisse

(Foto: (c) Viennale)