Regie: Chris Columbus

Original-Titel: Home Alone

Erscheinungsjahr: 1990

Genre: Komödie, Weihnachtsfilm

IMDB-Link: Home Alone

Wenn wir schon bei Weihnachtsfilmen sind, so darf ein Film natürlich nicht fehlen. Nachdem die großen Klassiker wie Tatsächlich … Liebe und Stirb Langsam hier schon besprochen wurden, wird nun ein Blick auf „Kevin – Allein zu Haus“ geworfen. Die Story sollte hinlänglich bekannt sein: Der von seiner Familie missverstandene Kevin (Macaulay Culkin, der trotz des unaussprechlichen Vornamens für eine Zeit lang the shit war, ehe er sich für eine Karriere im Drogenmilieu entschieden hat) wünscht sich, die würde sich zum Teufel scheren, und wie es der Zufall und eine schicksalshafte Fügung so will, wacht er am nächsten Morgen komplett allein zu Hause auf. Nach kurzem Schock die Freude: Endlich machen, was man will. Und weil der 8jährige Lümmel nicht auf den Kopf gefallen ist, richtet er es sich bald gemütlich ein – sehr zum Missfallen der beiden Einbrecher Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern). Diese beschließen, trotz des Kindes einzubrechen und stellen bald fest, dass das die schlechteste Idee ihres Lebens war. „Kevin – Allein zu Haus“ lebt von einem sehr charismatischen Macaulay Culkin und der kindlichen Freude, die er damit hat, Erwachsenen die Haare vom Kopf zu brennen und ihnen Bügeleisen auf den Schädel fallen zu lassen. Jedem seine Hobbys. Später sieht man das Ganze vielleicht ein bisschen differenzierter und hat Mitleid mit den geschundenen Kreaturen, die am Schluss wohl keinen heilen Knochen mehr im Körper haben, aber wenn man sich wieder zurückversetzt in die Kindheit, sich den wunderbaren Spaß, den man hatte, wenn andere Menschen gequält werden, vor Augen hält, dann funktioniert der Film auch heute noch. Kinder sind eben Arschlöcher.

6,0

von 10 Kürbissen

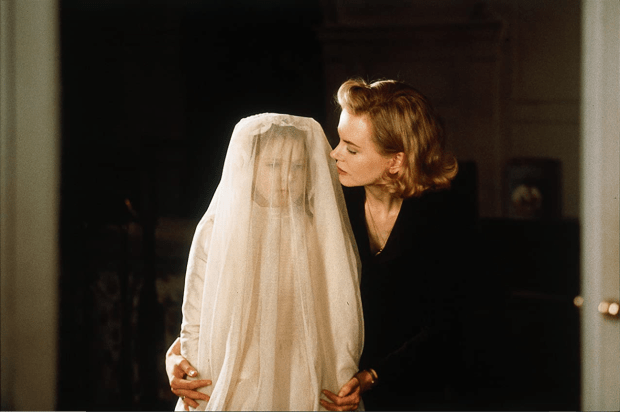

(Bildzitat: Quelle http://www.imdb.com)