Regie: Sean Baker

Original-Titel: Red Rocket

Erscheinungsjahr: 2021

Genre: Drama, Komödie

IMDB-Link: Red Rocket

The Florida Project von Sean Baker war eines meiner absoluten Kino-Highlights der letzten Jahre. Ich war dementsprechend gespannt auf Bakers neuen Film „Red Rocket“. Darin kehrt ein ehemaliger Pornodarsteller (ein großartiger Simon Rex) in das kleine Kaff in Texas zurück, aus dem er einst mit seiner damaligen Frau die große Karriere gestartet hat. Nun, die Frau ist nach einem kleinen Absturz in den Abgrund der Drogen wieder hier, sie wohnt bei ihrer Mutter und hat wenig Interesse, den abgebrannten Taugenichts wieder zu sich aufzunehmen. Aber Mikey kann vor allem eines gut: Leute bequatschen. Und so schläft er schon bald auf dem Sofa seiner Exfrau, bringt eine 17jährigen Donut-Verkäuferin dazu, ihn zu daten, und vertickt nebenbei das Gras seiner alten Bekannten an die Arbeiter der Ölraffinerie nebenan – die Jungs können nach Feierabend etwas Entspannung gebrauchen. So scheint alles gut für ihn zu laufen, Mikey strotzt vor Energie und Selbstbewusstsein. Aber Typen wie Mikey haben halt auch ein Problem: Das sind sie selbst. Denn jede Hürde, die sich aufbaut, ist fremdverursacht, alle Fehler sind unglückliche Schicksalsschläge, man kann ja nichts dafür, man will immer nur das Beste und erntet das Schlechteste. Mal die Fehler bei sich selbst suchen? Ach was! Und so wird „Red Rocket“ neben einem unglaublich komischen Porträt eines windigen Schelms ohne Selbstreflexionsfähigkeit gleichzeitig zu einem Blick auf das Trump’sche Amerika. Sean Baker seziert aber nicht genüsslich die Schwächen seiner Figuren, sondern begegnet ihnen mit Liebe und Respekt. Das prekäre Amerika ist einfach sein Thema, da steckt viel Herzblut und auch Ehrfurcht in den Filmen, die gerade dadurch so unterhaltsam werden. Ganz an die Klasse von „The Florida Project“ kommt „Red Rocket“ nicht heran, aber der Film reiht sich nur knapp dahinter ein und ist erneut ein großer Wurf.

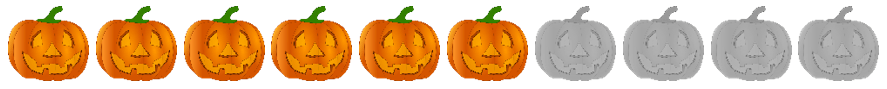

8,0 Kürbisse

(Foto: (c) Viennale)